天氣一變冷就心悸、胸悶、喘不過氣?秋冬為心血管高風險季節,尤其循環差、氣血不足體質更易不適。而如今現代社會壓力大、節奏快速,心血管問題,已經不單是中老年人會面臨的疾病,年輕人長期在高壓、忙碌勞累、飲食不正常的生活環境下,也容易引發心血管問題。

蒔見中醫 廖啟卉醫師多年臨床經驗分享,以簡單易懂的方式,說明寒冷引發的心臟症狀原因,並提供暖心保養、食補穴位、生活調整方法,幫助提升心臟能量、促進血液循環、預防心血管突發。讓你在冷天也能安心過冬、心臟更強健。

目錄:

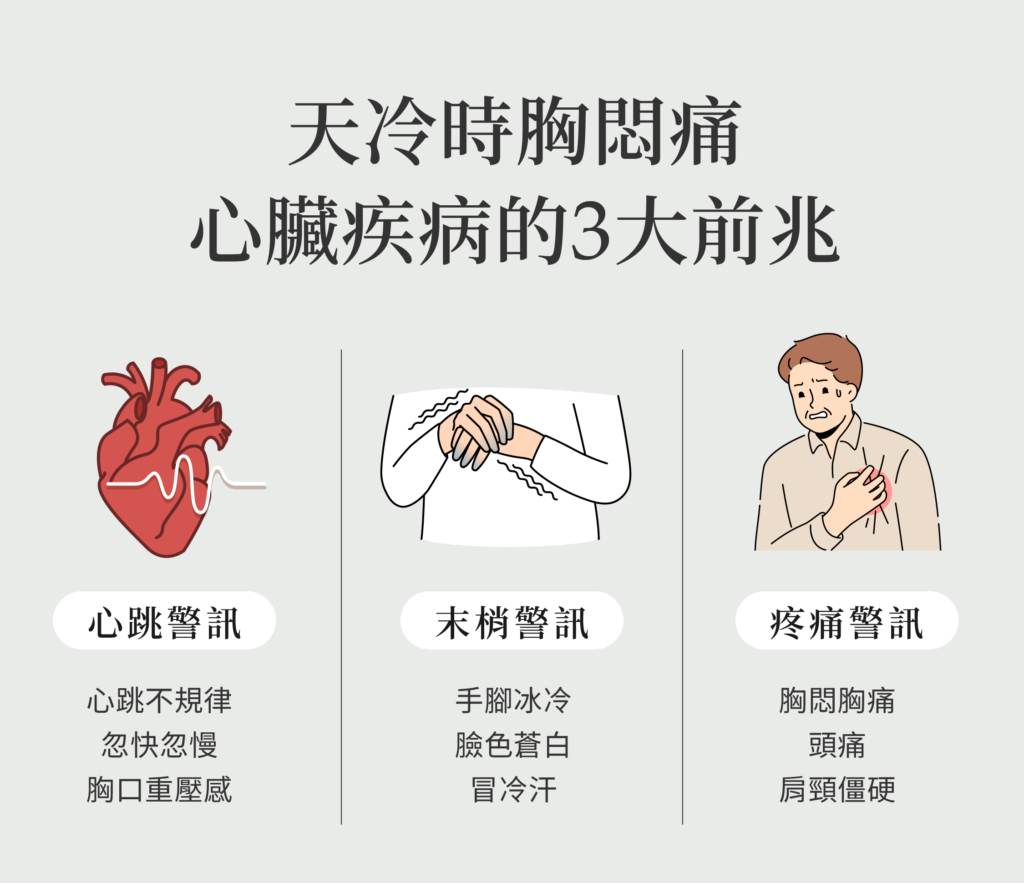

Toggle天冷時胸悶痛,心臟疾病的3大前兆

心臟是人體中最重要的發電廠,透過血液將氧氣與營養物質輸送到身體的每個細胞組織,因此當血液循環不良、甚至是血液停滯產生瘀血時,各種疾病的發生機率就會增加。尤其在秋冬天氣變冷時,冷空氣會促進心臟急速收縮,「血瘀」或「痰濕」體質者,更是要注意突發性腦中風、心肌梗塞的風險。廖啟卉 醫師 整理出3大心臟疾病前兆,幫助大家發現身體提示的警訊,即早就醫改善心臟問題:

心跳警訊:心跳不規律、忽快忽慢、胸口重壓感

心臟在正常狀態下會維持著規律的節奏收縮,平時幾乎不會注意到跳動的感覺;但當心臟缺乏足夠的能量,會使心臟需要更長時間累積力量,因此會使我們感受心臟的跳動變得不規律,忽快忽慢、跳動感明顯,都是心臟缺乏能量的表現之一。

末梢警訊:手腳冰冷、臉色蒼白、冒冷汗

健康的心血管功能,會將血液與養分運送至四肢末梢。雖然導致手腳冰冷的原因眾多,但其中最需要注意的有兩種原因:一,心臟力量衰弱,當心臟沒有力量將氣血充分送達到身體的末梢;二,血管阻塞不暢,沉積物沉澱在血管壁,減少血液流量,皆會使手腳冰冷、發麻,甚至頭暈、水腫的狀況產生。

疼痛警訊:胸悶胸痛、頭痛、肩頸僵硬

剛剛有提到當心臟沒有充足力量將氣血推送至身體末梢時會導致手腳冰冷,此時的沒有完全送出氣血便容易瘀積在頭頸胸等身體的上半部,就有可能造成胸悶胸痛、頭痛、肩頸僵硬、睡不好等問題,甚至出現反覆落枕的狀況。

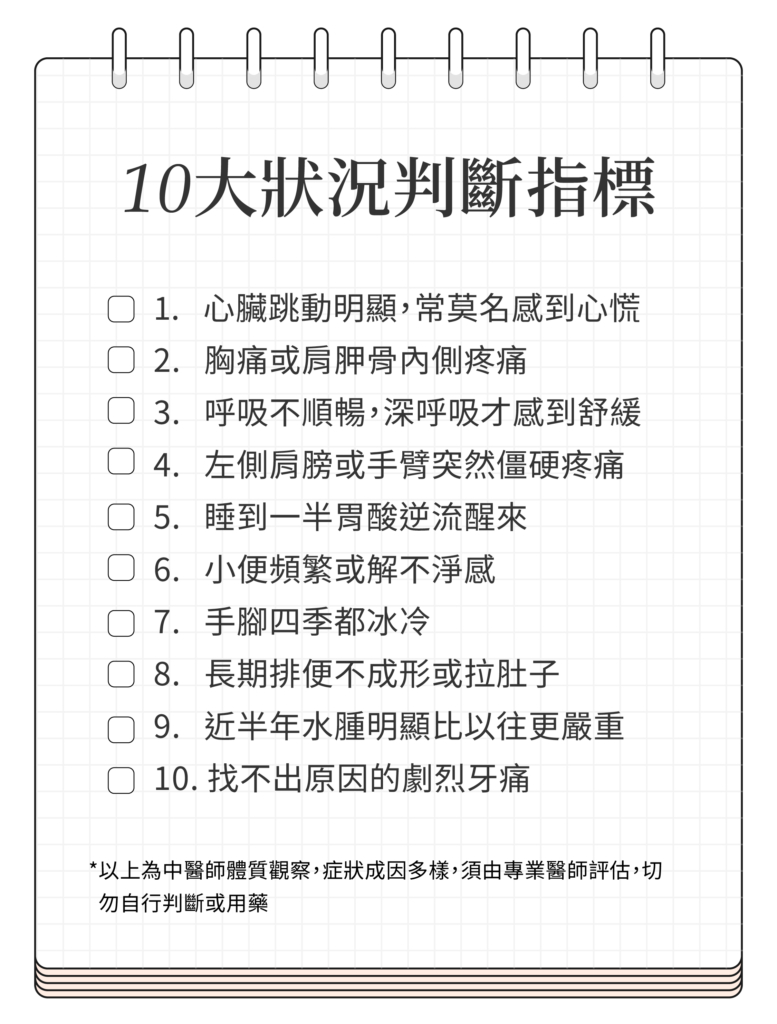

何時需就醫?心臟的亞健康時期

其實從健康的心臟演變到所謂的冠狀動脈硬化、腦中風這類的心臟血管疾病之間,會有一段心臟功能不足的亞健康時期。然而在這段亞健康時期,大部分人可能會因為只是「偶發」性的不舒服,而忽視身體的警訊;或是,覺得胸悶不舒服,但到了醫院卻難以檢查出具體的病灶。

廖啟卉中醫師列舉出十點身體狀況判斷指標,透過身體給出的警訊即早進行調理,可以幫助恢復心血管的健康。

- 心臟跳動明顯,常莫名感到心慌

- 胸痛或肩胛骨內側疼痛

- 呼吸不順暢,深呼吸才感到舒緩

- 左側肩膀或手臂突然僵硬疼痛

- 睡到一半胃酸逆流醒來

- 小便頻繁或解不淨感

- 手腳四季都冰冷

- 長期排便不成形或拉肚子

- 近半年水腫明顯比以往更嚴重

- 找不出原因的劇烈牙痛

*以上為中醫師體質觀察,症狀成因多樣,須由專業醫師評估,切勿自行判斷或用藥

中醫觀點:心臟疾患元凶—血瘀證

在中醫的觀點裡,將因為臟腑機能失調、身體氣血運行不暢,而容易產生瘀血的狀態,被稱為「血瘀證」,血瘀證不僅容易發生在中老年人身上,也可能發生在年輕人身上,長期的精神壓力、過於忙碌勞累、飲食作息不正常、缺乏適當的運動、吸煙、飲酒等因素都可能導致瘀血產生。而若瘀血沒有即時得到調理,隨著時間累積,容易經由血液循環在身體各處形成阻塞,從而導致諸如手腳麻木、腦中風、心肌梗塞等疾患。

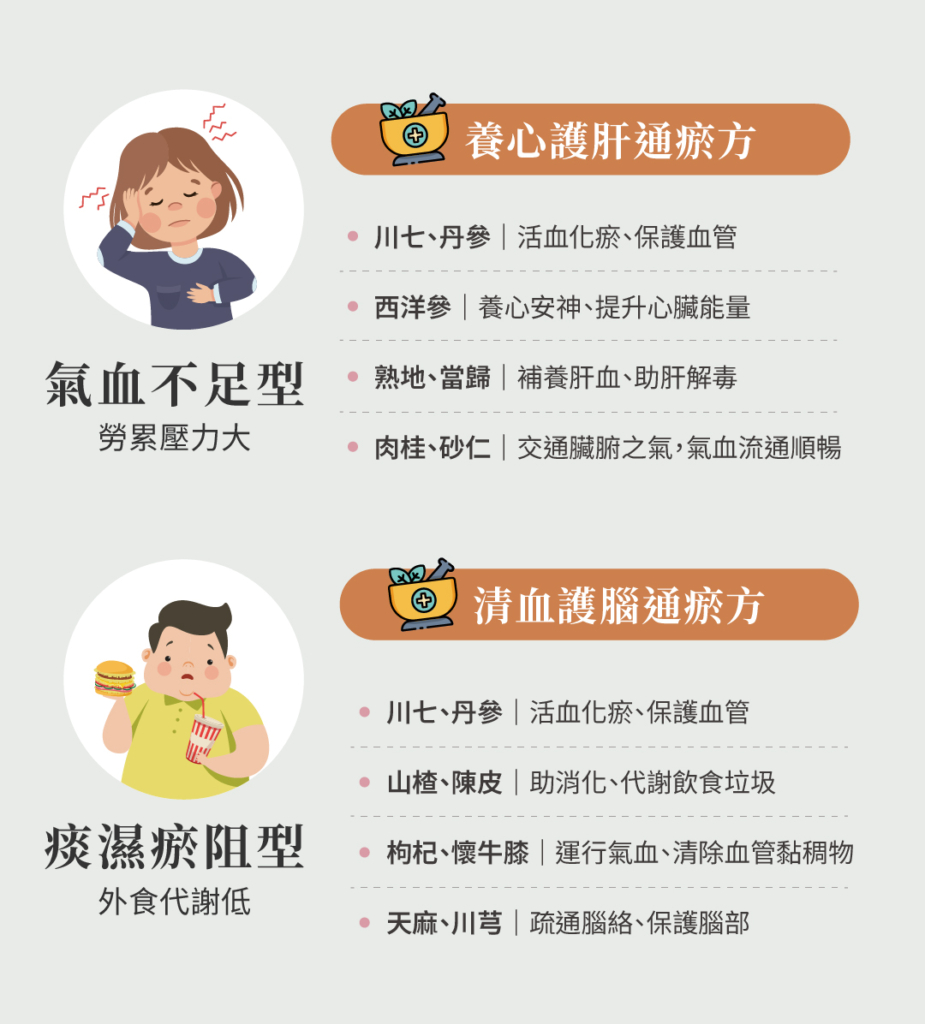

廖啟卉醫師也特別分享,在臨床經驗的觀察中,容易形成「瘀血」的人主要可以分為兩大類,分別是「氣血不足型」和「痰濕瘀阻型」:

氣血不足型:長期勞累、能量不足

此種類型的人,多是長期壓力比較大,過於忙碌勞累的人,當臟腑能量處於透支的狀態時,身體的氣血會處於入不敷出的狀態,從而使血管容易慢性發炎,心臟推動血液的動力也不足,而形成瘀血的問題。而長期的疲勞與壓力,除了會形成瘀血外,更是會耗損臟腑的能量,尤其是心臟與肝臟,因此這類人除了活血化瘀以外,還需要滋補心臟的氣,提升心臟能量和補養肝臟的血,幫助肝臟解毒,才能減緩血管慢性發炎的狀況。

痰濕瘀阻型:大魚大肉、代謝力不足

而另一種則是喜歡大魚大肉、愛吃甜食的人,吃進太多不好的油脂以及食品添加物,遠遠超過身體代謝的負荷,積在體內造成腸胃免疫系統紊亂、血液黏稠度增加,而使血液的流動困難度增加,便容易沉積在血管壁形成瘀血,形成中醫所說的「痰濕」體質。 這些沉積在血管壁的瘀血,更是會提升動脈硬化、血管栓塞的風險,因此在治療上,除了活血化瘀以外,還需要提升腸胃的消化功能、幫助飲食垃圾的代謝排出,以及清除血管的黏稠物質。

中醫護心雙方:養心護肝通瘀方、清血護腦通瘀方

廖啟卉醫師也針對這常見的兩大類型,調配出心血管疾患的專屬調理方:

勞累壓力大:養心護肝通瘀方

- 川七、丹參:活血化瘀、保護血管

- 西洋參、茯苓:養心安神,提升心臟能量

- 熟地、當歸:補養肝血、幫助肝臟解毒

- 肉桂、遠志:交通臟腑之氣,使氣血流通順暢

外食代謝低:清血護腦通瘀方

- 川七、丹參:活血化瘀、保護血管

- 山楂、陳皮:幫助消化、代謝飲食垃圾

- 菊花、枸杞:調整氣血運行,清除血管黏稠物質

- 天麻、川芎:疏通腦絡,保護腦部組織

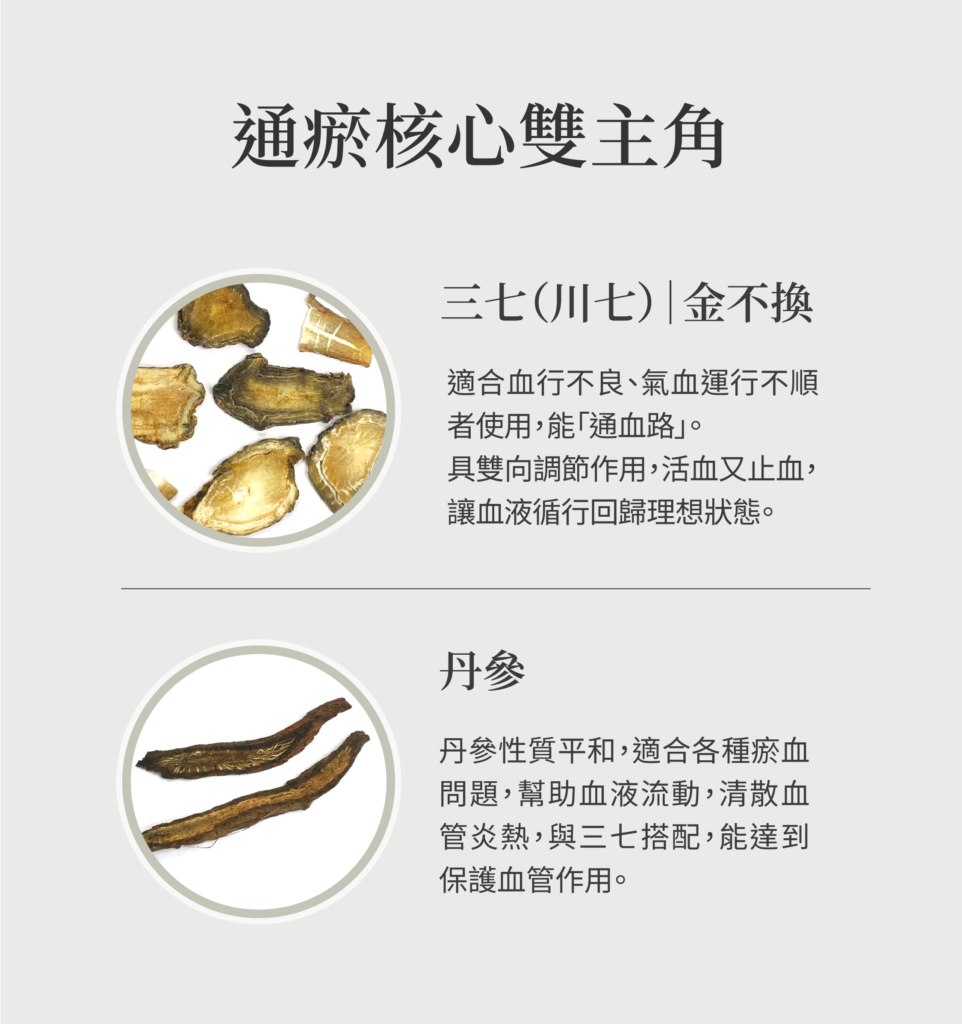

中醫在瘀血的治療上,有兩味藥材是通瘀的核心主角,分別是:三七(川七)和丹參。

- 三七:

又稱川七,既然活血、又能止血,擁有相當特別的雙向調節功效。通常活血的藥會讓血的動能增加,但副作用是增加出血風險;止血的藥會讓血不容易運行,血止住不動就容易留下瘀血。唯有三七,能活血又能止血,止血又不會留下瘀血,這種特性,讓三七成為中醫心血管調理的不二首選。

但也要特別注意,這種特別的雙向調節功效,唯有生的三七有此功效,經過煎煮炮製等手法的三七,會破壞止血的效果。 - 丹參:

丹參與三七可以說是最佳搭檔,丹參性質平和,不僅適用各種瘀血問題,當已經有瘀血狀況產生時,瘀血會阻礙血液的流動,影響代謝循環,而丹參便能加強血液流動,並且清散血管慢性發炎所產生的熱,配合三七一起使用,能在暢通血管的同時起到保護血管的作用。

中醫心臟內科:暖心調理方式

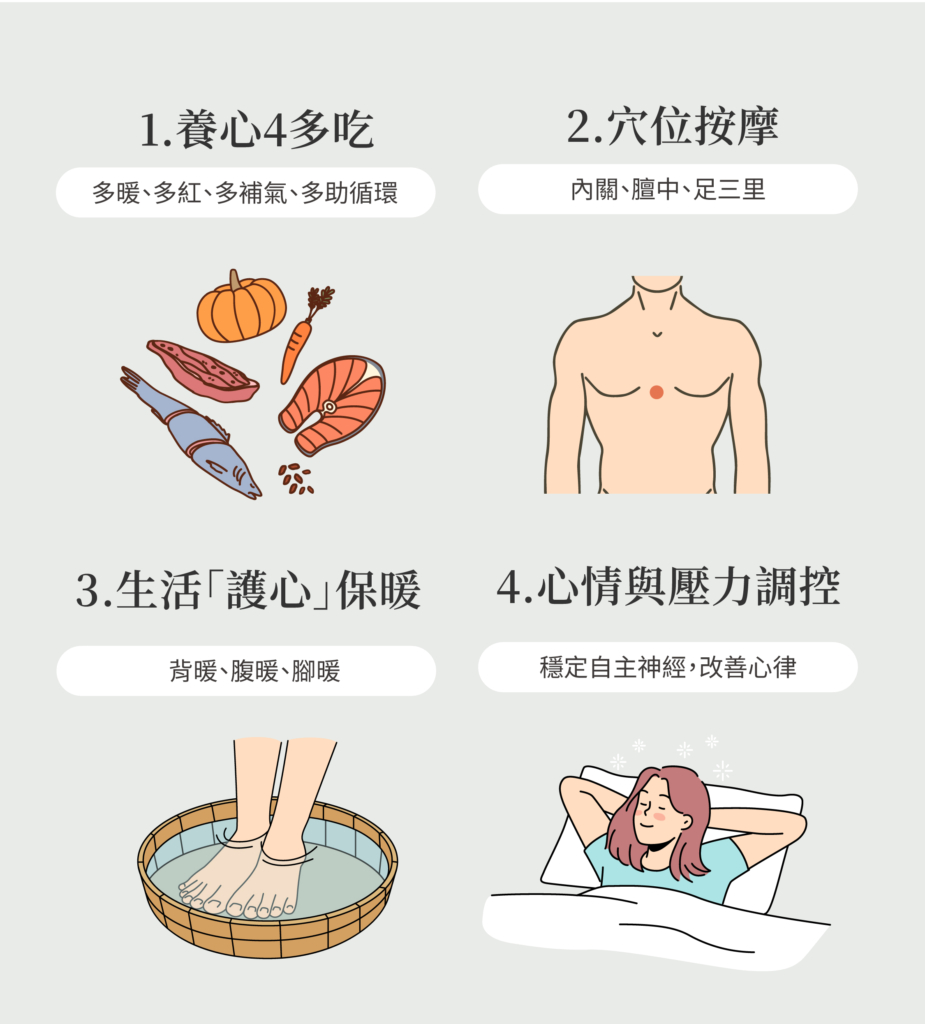

飲食調養:養心4多吃

秋冬時節氣溫驟降,寒氣易使血管收縮、血流減緩。此時飲食應以「溫養氣血、補益心陽」為主。建議多吃紅色、溫性的食材,如紅棗、龍眼、枸杞、紅豆,能補血養心、改善手腳冰冷,同時可適量攝取富含優質蛋白質與鐵質的食物,如羊肉、鱸魚、黑芝麻,以增強血液攜氧能力;也可以多攝取富含能量的根莖類食物,如紅蘿蔔、南瓜、芋頭、山藥,給予心臟動力來源。

此外,平日愛吃大魚大肉的人,也要避免冰品、冷飲與過度油膩食物,以免加重痰濕困阻,使心臟更加負擔,可以多攝取堅果、初榨橄欖油、苦茶油、酪梨、鮭魚等健康油脂,有助於降低膽固醇、增加血管彈性。

秋冬養心食療,可以把握簡單的原則是:「四多吃」— 多暖、多紅、多補氣、多助循環。

穴位按摩:內關、膻中、足三里日常保健

平日除了透過中藥調理、注意飲食外,也可以透過穴位按摩改善氣血循環:

- 內關穴(手腕橫紋上三指寬,兩筋之間):能緩解心悸、胸悶、焦慮。

- 膻中穴(兩乳頭連線正中):為「氣會之海」,有寬胸理氣、改善呼吸急促的作用。

- 足三里(膝蓋下四指寬,脛骨旁開一橫指):能健脾益氣,促進全身循環。

在按摩穴位時,每個穴位按壓2~3分鐘,力度以有酸脹感為宜,每日按摩能提升心臟能量與代謝。

生活「護心」保暖:背、腹部、腳部

中醫強調「寒從足生」,寒氣一旦從腳底入侵,會導致血管收縮,使心臟負擔加重。因此秋冬保暖要抓三個重點:背暖、腹暖、腳暖。

背部為陽氣匯聚處,建議穿著貼身保暖衣或護背貼;腹部為脾胃之宮,維持溫度能促進氣血運行;雙腳則是經絡起始與終止之地,睡前可泡腳15分鐘,有助放鬆與促進循環。

除此之外,當冬季寒流來襲,睡覺時戴上帽子,也能降低心血管事故發生的機率。這些簡單的保暖動作,都能在秋冬保護心臟,成為最自然的「防寒盾牌」。

心情與壓力調控:穩定自主神經、改善心律

情緒起伏過大、壓力過重,容易使交感神經長期興奮,導致心跳不穩、胸悶或焦慮。中醫認為「心主神明」,要護心,先安神,可透過深呼吸、靜坐冥想、伸展運動來穩定氣血運行,適度安排休息與睡眠,保持愉快心情,讓心神得養。 若長期感到焦慮或胸口發緊,也可透過針灸或耳穴調整自律神經,幫助恢復身心平衡。

建議就診時機:反覆心悸胸悶

如果曾經有心臟不適的相關症狀產生,在秋冬、天氣變化時,平時一定要多留意身體的變化。日常生活中會出現反覆心悸、胸悶、呼吸不順、容易疲倦或頭暈等症狀,建議儘早諮詢中醫師。 心臟健康不是突發性的結果,而是日常疲勞的累積。當身體不斷有反覆的不適感,其實就是身體給出的警訊,及早就醫檢查,不僅能預防惡化,更能讓中醫幫助調理整體體質。

蒔見中醫以科學治標與調理治本的精準整體治療,讓每一次用藥都能看見進步。

——— 完整的中醫養護體驗 從蒔見開始 ———

蒔見中醫診所 東橋院 • 耕耘、實現 看見中醫的美

地址:台南市永康區東橋七路357號

電話預約:06-302-2619